今日(7月7日)の夕方、『懐かしい未来』という記録映画が『東京平和映画祭』の一環として上映される。言語学者として現地の言葉を研究するため、映画の舞台であるヒマラヤ奥地の辺境ラダックに長期間入っていた1人の西洋人が、研究対象とは別の、ある劇的な社会現象を目の当たりにして同名のタイトルの本にまとめ、それを映画化したものだ。

今日(7月7日)の夕方、『懐かしい未来』という記録映画が『東京平和映画祭』の一環として上映される。言語学者として現地の言葉を研究するため、映画の舞台であるヒマラヤ奥地の辺境ラダックに長期間入っていた1人の西洋人が、研究対象とは別の、ある劇的な社会現象を目の当たりにして同名のタイトルの本にまとめ、それを映画化したものだ。

今朝は、この映画の日本語版制作者である鎌田陽司さん(眼のツケドコロ・市民記者番号№52)と、ラダック出身のスカルマ・ギュルメットさん(眼のツケドコロ・市民記者番号№53)にお話を伺う。

■“鎖国”開放後の激変が物語る事

――ラダックって、どんな所なんですか?

ギュルメット: ラダックは、インドの1番北の方にあるんです。チベット文化圏で、面積で見ると、大体イギリスぐらい(の大きさ)で、人口が25万人位です。標高は大体、3500メートル位が普通ですね。

――この本や映画で描かれている、“劇的な社会現象”とは何ですか?

鎌田: ラダックという所は、30年位前までずっと鎖国のような状態が続いていたんです。伝統的な暮らしっていうのが非常に良く残っている地域だったんですね。そこに急に、近代化とか開発っていうプロセスが1974~75年に始まって、初めて外国人もそこを本格的に訪れるようになった。で、価値観から社会から、いろんなものが劇的に変わっていったという(ことです)。

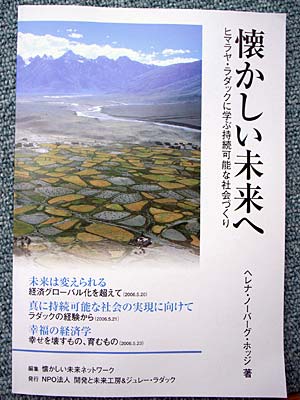

この映画のベースになっているのは、ラダックの激変プロセスの全てを見て来たスウェーデン人女性、ヘレナ・ノーバーグ・ホッジさんの記録文献だ。ホッジさんは今回の上映に合わせて、数日前から日本に来ており、これから来週にかけて何回か講演会なども開くという。

――ホッジさん自身、映画の中に何度も登場していますが、彼女が伝えたいメッセージっていうのは、どういう事ですか?

鎌田: 2つあると思うんです。1つは、経済グローバル化や近代化の過程で、何が持ち込まれてどういう変化が起きたのか、私達がどういう風に変わってしまったのか、何を失ってしまったのか、というのが、ラダックを観察することによってよく《見えてくる》ということですね。

もう1つは、私達が失ったようでいて、まだ本当は失っていない豊かさ―――自分達の内側の豊かさに気づいて、それを基に社会・文化を《再生していく》という、この2つのメッセージがあると思います。

ラダックでは、この現象が短期間に起こり、非常に変化の因果関係が見えやすかったので映像化することが出来たが、実はこれは、産業革命以降、全ての先進国でも起こっている《共通の喪失現象》だと、ホッジさんは見る。

今、我々が進みつつある発展の方向、その《延長線上にある未来》ではなく、我々がかつて持っていた、今でも心のどこかに持っている懐かしい形のコミュニティ(それぞれの風土に根ざした循環型の地域コミュニティ)を、人類社会の未来の形にしよう―――それが『懐かしい未来』という、《もう1つの未来》の選択肢だ、というのがこのタイトルの意味だという。

鎌田: もともと持っていたものに繋がり直すというところから「懐かしい」というのかな。それがまた未来にも繋がる、という意味を(タイトルに)込めています。

■現代社会が失った《伝統智》と《衆智》

では、我々現代社会が皆失いつつある《懐かしい社会》とは、どんな形だったのか。

この映画には、急激な西洋化が始まる直前までのラダックのコミュニティの仕組みがいろいろ紹介されている。

――たとえば、映画に登場して来る「パスプン」って何ですか?

ギュルメット: コミュニティの中で、例えば人が亡くなった、子どもが生まれた、あるいは結婚式をした―――そういう伝統的なものが行なわれる時には人手が必要です。昔々から伝統的な事をやる時は、「パスプン」という人達が決まっていて、その家庭の仕事、つまり銀行やストア(に行くこと)から、動物の面倒、生活のケア、そしてその家族の(心の)ケアまで全部やる人が、「パスプン」なんです。

――じゃあ、家族は心行くまで、悲しみや喜びに浸れるわけですね。

ギュルメット: そうですね。だから、家族も安心して、お金が無くても生きて行けるんです。「パスプン」達が必ずいるから。その安心感というかセキュリティというんですかね。

――「ラレス」というのも、映画に出て来ますね。

ギュルメット: ラダックの90%の人々が農家で、家畜を面倒見なきゃいけないんです。地域の中で、大体2人ずつ2家族のローテーションが決まっていて、(当番の家が皆の)動物の面倒を見るんです。その仕組みを「ラレス」と言うんです。

――他にも大きな工事の時とか、水の分配とか、いろんな仕組みの話が映画の中に出て来ますよね?

ギュルメット: 農家ですし、農業が基本なので、そういう沢山の仕組みが伝統的に出来てるんです。

この映画を観ると、のどかで幸せそうなラダックの人々の暮らしが画面に滲み出ている。と同時に、“無知で幸せ”なのではなく、環境破壊をどんどん進めている我々より、ずっと知恵に満ち溢れた暮らし方をしていることが分かる。映画に出て来るラダック人の仏教学者は、「ラダック人は、真の経済学者である。天然資源を浪費しない」とも言っている。

鎌田さんは、この作品について触れた文章の中で、《伝統智》と《衆智》という言葉を使っている。たとえば「糸の紡ぎ方」という《伝統智》の引き継ぎ方も、わざわざカリキュラムを組んで教育して…という方法を採らない。器用に糸を紡ぐ村の女性を見て、西洋人のホッジさんが「私には出来ないわ」とつぶやくシーンでは、その村の女性が、「糸を紡ぐには、紡いでいる人の隣に座ればいいのよ」とあっさり言う。ごく自然に、コミュニティ自体が教育システムになっている。これが《衆智》というものだろう。

ギュルメット: ラダックでは、プレイしている感じ、遊んでいる感じで学ぶんです。

■ウィズダムの退潮、クレバーの跋扈

しかし、映画は後半、トーンが一変する。外国人の立ち入りが解禁になり道路が整備され、のどかだったラダックに西洋の商品経済がドッと流れ込んで来るところから、ラダックの社会が物凄い勢いで“壊れていく”様子が描かれている。

例えば、自前の農業を続けるより、外から流れ込んで来る安い農産物を買った方がいい、という考えになる。そうなってしまうと、今度はお金を持っているか・いないかという事が問題になり、貧困も生まれてくる。村のお爺さんが映画の中で、「近頃じゃもう、みんな、お金を払わないと手伝ってくれなくなっちゃった」とつぶやいたのが象徴的だった。

鎌田: 圧倒的な物の流れっていうのがあって。それは日本でも起きている事だと思うんです。そうすることで、お金の貧困も生まれるし、心の貧困ですとか、時間の貧困も…。

便利な物が沢山入って来たのだから、せめて時間は生まれるかと思いきや、何故かもっと忙しくなってしまったという。先程の、糸を紡いでいた村の女性までもが、「農業続けるか、私もう分かんないわ」と、あっけらかんと言うようになってしまったシーンは、映画を観ていて私も身につまされた。これは結局、近代化《しなければいけない》というプレッシャーがかかってしまったということなのだろうか。特に10代の若者達の眼には、「外来こそ文化」と映り、自尊心が失われて、旧来の社会の不安定化を加速する。

鎌田: それからまた、町よりも、田舎に行けば行くほど《欠乏感》というのが生み出されて来るんですね。恐ろしい事です。

重要なポイントは、この大きな変化が、人1人が生きている間―――1世代という短い期間で起きたという点だ。今のラダック人達は、古き良きコミュニティと現在の状態の両方を知っている。だからこそ、都市部の若者も「昔は良かったよ」と映画の中でつぶやいたりする。

――ギュルメットさんにも、そういう実感はありますか?

ギュルメット: ありますね。今、凄く残念に思うのは、自分達の持っている伝統・文化、或いはライフスタイル・考え方が、ウィズダム(深い智恵)であるということを誰も教えてくれなかった。クレバー(小利口)とは違う《ウィズダムがそこにある》んだ、ということを。クレバーが優先になってしまっていたんです。

■“地球化”一辺倒から“地域化”見直しへ

このラダックで起きた変化・喪失というものは、実は日本を含む現代社会全体で、同じように起きている。ただ、多くの社会では、何世代にも渡ってジワジワ進行したから我々はあまりピンと来ていないだけなのだと、この映画は訴えている。この映画を観て「あ、そうか」とピンと来た人達が、日本でも動き出しているという。

鎌田: 今、映像のメッセージに共鳴した人が、『懐かしい未来ネットワーク』というのを立ち上げて、日々やり取りをしながら色々と学びを深めています。今、社会で、引き篭りから環境問題からいろんな事が起きている、その根っこにあるものは何かっていうのを気づいていく、ということが活動の1つです。で、その変わっていく方向性のキーワードの1つが、ホッジさんの言う《ローカリゼーション》っていうことだと思うんです。そういう道筋が、人として、或いは社会としての再生の道なんじゃないかっていう。

国際的な経済統合を進める《グローバリゼーション》(=地球スケールを基準にしよう)という政策によって、地球上のあちこちで、風土に根ざした循環型の地域コミュニティが崩壊しつつある中、その反語である《ローカリゼーション》(=地域スケールを基準にしよう)という発想の復権は、実は今の私たち自身にも必要なことではないだろうか。

――《グローバリゼーション》一辺倒の巨大な流れを、どうやって減速し、《ローカリゼーション》と共存させていくんですか?

鎌田: 今日本でやりたいのは、《ローカリゼーション》のもとに起きている様々な運動や現象を繋ぎ合わせていくことです。地域内の循環が可能な自然エネルギーの利用、地元産の食べ物や農業を大事にすること、地域が伝承してきたものを学ぶ新しい教育、伝統医療の復興、さらにスピリチュアルなことも含めて伝統文化を再生することでコミュニティを作り直していくことです。

大事なことは、誰もが自分の住んでいる地域と深く関わってみる、ということです。

■取っ掛かりは、スタディツアー・小冊子・上映会

その手掛かりを得るためにラダック現地を見に行って学ぼう、というツアーが定期的に実施されている。ギュルメットさんは、その主催団体『ジュレー・ラダック』の代表だ。

ギュルメット: 3年前から始まったんですが、東京に事務所を置いていて、NGOとして活動しています。1つが「スタディツアー」と言って、2~3日間位のホームステイです。日本とラダックとの交流を深めて、グローバル経済と伝統の中で、今どういう事が起きているかというのを実際に体験して、そして日本に帰ってきたら《自分の世界はどういうものか》を気づいてもらうという。ホームステイ中には、自由に活動したいんだったら畑で仕事も出来るし、村の儀式があったらそこにも参加できるし、全体を1つずつ学んでいく機会があります。

――鎌田さん達も、具体的な方法論を並べた『行動のためのヒント集』という小冊子を作っていますね。

鎌田: 今週完成したばかりの『ホッジ講演録』も、今後上映の場や講演会等で販売しますので、読んで下さい。

映画『懐かしい未来』は、今夜7時半から、東京・代々木の国立オリンピック記念青少年総合センターで、第4回『東京平和映画祭』の締め括りとして上映される。

その他、キューバの首都ハバナでの農業再生の様子を描いた映画『Salud! (サルー)・ハバナ』(井坂泰成 監督作品 2006年/33分)や『軍需工場は、今』(小林アツシ 監督作品 2005年/41分)、石油問題に焦点をあてた『エンド・オブ・サバービア~郊外生活の終焉~』 (グレゴリー・グリーン監督 2004年/80分)など、興味深い作品が、朝10時から夜9時まで、一挙8本立てで上映される。入場料は、30歳以上が3500円、30歳未満2500円。もちろん全部見なくてもOKだ。ホームページで興味のある作品だけをチェックし、覗きに行くことも出来る。

更に、明日(7月8日)午後1時半からは、『東京平和映画祭』のアフターイベントとして、『懐かしい未来』の原作者であるホッジさんを囲む対話の会も予定されている。